相続の手続きについて

大切な方が亡くなられたお客さまには、心からお悔やみ申し上げます。

ご相続発生後のみずほ信託銀行でのお手続の流れについてご案内します。

一般的な手続きの流れを説明していますが、お取引内容や遺言書の有無等によりお取扱いが異なる場合があります。詳しくはお取引店またはお近くのみずほ信託銀行にお問い合わせください。

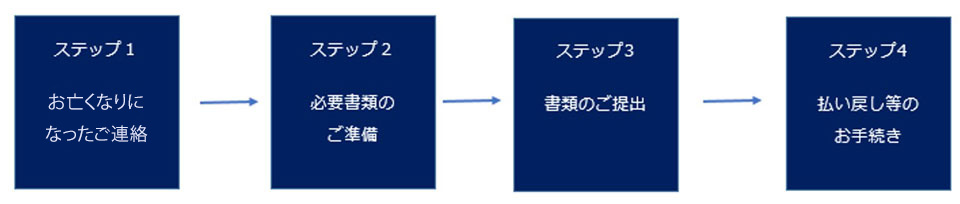

相続のお手続きの流れ

ステップ1お亡くなりになったご連絡

お取引店またはお近くのみずほ信託銀行にお電話にてご連絡ください。

お取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な手続方法をご案内します。

残高証明書が必要な場合、お取引店またはお近くのみずほ信託銀行にお申し付けください。

お亡くなりになられたお客さまの口座は相続手続が完了するまで入出金等のお取引が出来なくなります。

葬儀費用のお支払い等が必要となる場合は、お取引店またはお近くのみずほ信託銀行にご相談ください。

なお、2019年7月の民法等の改正により設けられた「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」については、 全国銀行協会のホームページをご参照ください。

ステップ2必要書類のご準備

ご準備頂く必要書類は、遺言書の有無により異なります。(以下をご確認ください)

戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書等は、原本をお預かりします。

遺産分割協議書や遺言書は原本を確認させていただいたあとに、原本をご返却いたします。

戸籍謄本や印鑑証明書等につきまして、原本の返却をご希望の場合は、その旨お申し付けください。

遺言書がない場合にご準備いただく必要書類等

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| ご用意いただくもの(*6) |

|

|---|

遺言書がある場合にご準備いただく必要書類等

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| ご用意いただくもの(*6) |

|

|---|

- (*2)亡くなられた方(被相続人)の「法定相続情報一覧図の写し」(法務局が発行するもので、登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、 被相続人が亡くなられたことおよび相続人を確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。

- (*3)海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代わって大使館・領事館や海外の公証人役場(notary public)等で発行する「サイン証明書」が必要になります。

- (*4)2020年7月10日から開始する「自筆証書遺言書保管制度」に基づき法務局で保管された遺言書については、遺言書の代わりに「遺言書情報証明書」をご提出ください。

- (*5)自筆証書遺言等、公正証書遺言以外の場合は検認を確認できる資料が必要です。(「自筆証書遺言書保管制度」を利用されていた場合は検認を確認できる資料は不要です)

遺言書の内容に応じお手続方法が異なりますので、お取引店またはお近くのみずほ信託銀行までご相談ください。

自筆証書遺言書保管制度の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。

- (*6)お取引の内容や相続のケースによって、財産を承継される方から個人番号の告知をいただく場合があります。

ステップ3書類のご提出

お取引店またはお近くのみずほ信託銀行にご提出ください。

お亡くなりになったお客さまのお取引内容によっては郵送でもご提出いただける場合があります。

詳しくはお取引店またはお近くのみずほ信託銀行までお問合せください。

ステップ4払戻し等のお手続き

書類をご提出いただいたのち、内容を確認後、払戻し等のお手続きをします。

-

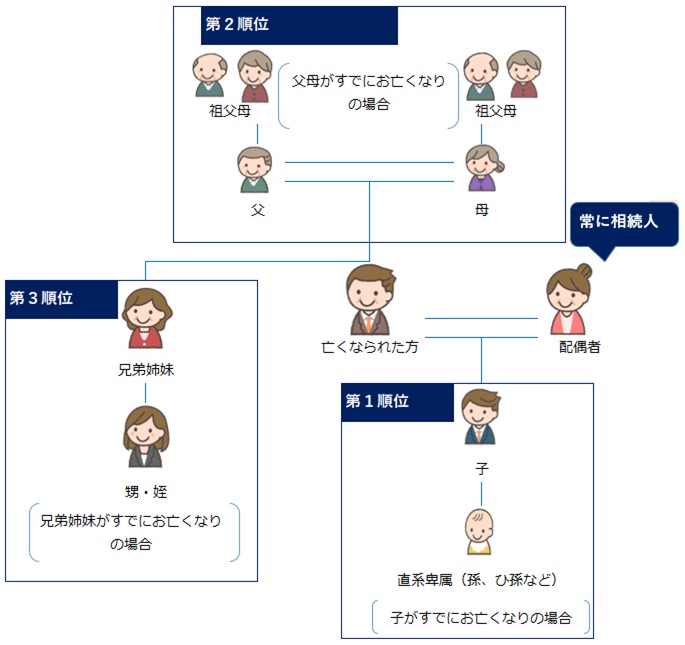

相続人となる方は、民法により以下のように定められています。(続柄は被相続人からみたものです)

左右スクロールで表全体を閲覧できます

配偶者 亡くなられた方の配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届け出をした方に限ります)は常に相続人となります。 第1順位の相続人 亡くなられた方のお子さまは第1順位の相続人となります。法定相続人になるべきお子さまが先に亡くなられている場合は、その亡くなられた方のお子さま(被相続人のお孫さま)が代襲相続人となります。 第2順位の相続人 亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母など)は、第1順位の相続人およびその代襲相続人がいない場合に限り、相続人となります。 第3順位の相続人 亡くなられた方のご兄弟・ご姉妹は、第1順位の相続人およびその代襲相続人・第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります。法定相続人になるべきご兄弟・ご姉妹が先に亡くなられている場合、ご兄弟・ご姉妹のお子さまが代襲相続人となります。 ただし、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、亡くなられた方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、もしくは廃除されている場合は、そのお子さまが代襲相続人となります。

-

戸籍謄本とは、戸籍に記載されているすべての内容を証明したものです(戸籍を電算化した自治体の場合、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」として発行されます)。ほかに「改製原戸籍謄本」「除籍謄本(電算化されている場合は、除籍全部事項証明書)」といったものがあります。

みずほ信託銀行では、遺言書のない相続の場合、「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続した戸籍謄本をご用意いただいております。また、婚姻・養子縁組・転籍・戸籍の所轄省令による改製の有無等により、複数の謄本(全部事項証明書)が必要となる場合があります。

戸籍謄本は本籍地の役所の窓口で直接請求いただくか、郵送で請求いただくことになります。郵送で請求される場合、 「戸籍謄本等郵送請求書」をご利用ください。なお、いずれの場合も事前に電話等で役所へ必要となる戸籍謄本の必要書類をご確認ください。

改製原戸籍謄本

戸籍法の改正により、戸籍の所轄省令により戸籍を作り直した(改製した)場合の改製前の戸籍の内容を証明した謄本のことをいいます。

改製後の戸籍謄本には、改製原戸籍謄本の記載事項の全てが移記されているわけではありません。たとえば、結婚などで除籍されている場合は、改製後の戸籍謄本に移記されないため、改製原戸籍謄本が必要となります。除籍謄本(除籍全部事項証明書)

婚姻・養子縁組・死亡などにより、いままでの戸籍から抜けることを除籍といいます。

戸籍にいた全員が除籍されると、戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。

なお、戸籍を電算化した自治体の場合、「除籍全部事項証明書」として発行されます。

より詳細な内容をお知りになりたい場合は、「戸籍謄本について」をご確認ください。

遺産整理業務について

みずほ信託銀行では、豊富な経験と専門知識を有するスタッフが、お忙しく相続手続きに不慣れなご遺族のためにさまざまな手続きを代行するサービスをしております。

詳しくは以下ホームページをご確認ください。

みずほ信託銀行が遺産に関する複雑な手続きを代行します。

相続人が5名以内で、相続財産が金融資産と自宅のみの方は、WEB遺産整理業務もご検討ください。

事前の相談からお申し込みまでをインターネット上で完結することができるため、窓口に足を運ぶことなく手続きを完了できます。